엄마는 거미그물을 떠나 이리저리 왔다갔다 분주하다. 엄마가 무엇을 위해 이리 바쁘게 움직이는지 알 수 없는 나는 너무도 궁금해 엄마에게 물었다.

“엄마 뭐 하세요”

엄마는 대답이 없다.

땅거미가 기웃기웃 서산에 그림자를 남기며 날이 저물어가기 시작했다.

산이 높은 이곳에서의 밤은 다른 지역에서보다 한 시간 정도는 빠르게 찾아왔다. 적막한 산중을 감싸는 것은 고요와 어둠뿐 아니라, 계절도 성큼 다가와 아침저녁으로는 제법 쌀쌀해 지고 있다. 겨울이 문턱 앞까지 온 모양이다.

아라이는 엄마의 모습이 궁금해 도저히 참을 수가 없었다. 옆에 곤히 잠자는 아라크를 깨웠다 “아라크야! 너 혹시 엄마가 왜 저리 바쁘게 움직이시는지 아니?”

“그건 말이야. 날이 어두워지니까 숨을 곳을 찾기 위해서 그러는 거야” 아라크는 으쓱해 하며 말한다.

“아라크, 그런데 왜 어제와 그제는 엄마가 거미그물에서 잠을 잤는데? 오늘 밤엔 잠자리를 바꾸는 이유가 뭐니?”

아라크는 말문이 막혔다.

그도 그럴 것이 늘 엄마는 거미그물 안에서 밤을 보냈기 때문에 또 다른 이유를 대기 어려웠기 때문이다.

아라이와 아라크 그리도 또 다른 형제들 역시 엄마의 행동이 궁금했지만, 엄마의 분주한 모습에 감히 물어 볼 엄두를 내지 못하였다.

엄마가 그 이유를 말해주기까지는 모두 인내심을 갖고 참아두기로 했지만 호기심 많은 아라이는 참을 수 없는 인내심 때문에 잠을 이룰 수가 없었다.

앞산의 그림자가 점점 최고의 성장점을 위해 자라는 옥수수처럼 길게 드리워지고 있다.

엄마는 군인들 막사 옆 조금 멀리 떨어진 상수리나무에 멈춰 섰다. 가쁜 숨을 들이마시는 엄마의 숨소리가 너울처럼 내 가슴에 메아리쳐 왔다. 그 메아리 소리가 엄마와의 이별을 고하는 것임을 알게 된 것은 그 후 얼마 지나지 않아서였다.

서산의 해가 꼬리를 자르며 숨어들어 갔다.

건너편 막사 굴뚝에서는 저녁밥을 짓기 위한 연기가 모락모락 피어오르고 있었다.

엄마는 기다렸다는 듯이 재빠르게 움직이기 시작했다.

군인 막사 옆 상수리나무는 이 막사의 역사이기도 하다. 분단의 아픔을 말없이 바라보며 장병들의 쉼터가 되어주기도 하고, 고즈넉한 산속에 새들의 둥지가 되어 지켜주기도 하고, 한가로이 떠다니는 구름의 친구가 되어 주기도 하는 곳이다.

어쩌면 장병들의 고독한 외로움과 그리운 이에게 향하는 그리움을 말없이 담아주고 베풀어주는 장병들의 친구이자 어머니 같은 존재인 것이다.

어둠에 갇힌 이 곳 DMZ..... 새들도 장병들도 보금자리를 찾아 들어간 이곳에 외로이 떨렁 남은 상수리나무....

한 낮의 외로움을, 그리움을 받아 준 상수리나무는 적막한 어둠이 내리니 나무는 그대로 외로움이 되고 그리움이 되어 버렸다. 어둠이 내려오면 상수리나무는 작은 바람에 재잘거리던 잎들에게 외로움에 대해 이야기를 한다.

그러나 오늘 밤엔 낯선 산모가 방문했다. 남에서 부는 바람은 언제나 뜨거웠고, 간혹 북에서 남으로 부는 바람도 냉냉했다. 그러나 오늘밤만은 뜨겁거나 차가워서는 안 된다는 것을 상수리나무는 잘 알고 있다.

만삭인 채로 상수리나무아줌마를 방문한 거미를 보고 아줌마는 그 어느 때보다도 긴장을 하고 있었다.

그 동안 까치 부부의 보금자리를 만들고 무사히 새끼 까치들을 세상 밖으로 보낸 경험은 있지만 만삭인 무당거미 엄마가 방문하여 보금자리를 만든 것은 처음이었기에 아줌마는 처음으로 무당거미의 산파 노릇을해야 한다는 책임감에 잎들도 숨을 죽이고 있었다.

아라이는 상수리나무아줌마의 중얼거리는 소리를 알아들을 수가 없었다.

엄마의 뱃속에 있는 아라이의 말 역시 상수리아줌마도 알아들을 수 없기 때문이었다.

엄마는 결심을 했는지 아줌마와 이야기를 끝내고 실젖에서 여러 가닥의 거미줄을 끄집어내기 시작 하셨다.

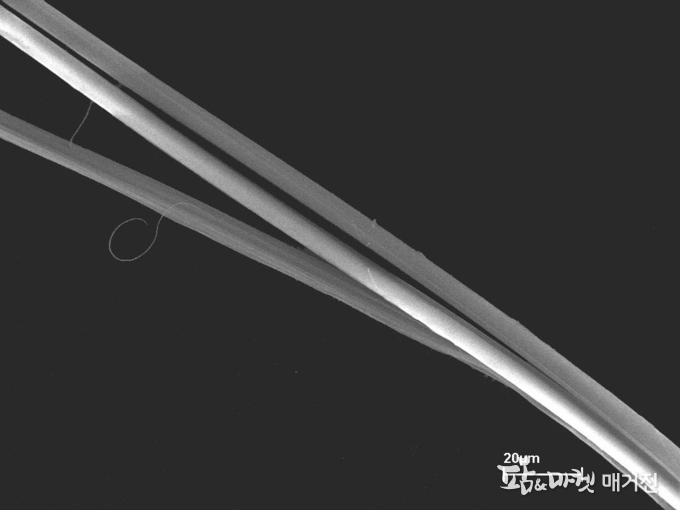

거미에게 있어 거미줄은 제일 중요한 무기이기도 하며, 또 소중한 생활도구이기도 하다. 또한 가장 아껴 쓰고 소중하게 여겨야할 에너지원이기도 하다.

아라이는 더 이상 궁금해 엄마에게 다시 말을 건넨다.

“엄마, 거미줄을 이용해 무엇을 하실 거에요?

먹이를 잡을 건가요?. 아니면 우리 집을 다시 짓을 건가요?“

엄마는 다정스럽게 아라이에게 말한다.

“아라이, 엄마는 이제 너희들을 세상 밖으로 보내주려 한단다. 하지만 세상은 너무도 무서운 천적과 냉혹한 자연이기에 너희 모두를 안전하게 보호해줄 산실을 만들려고 하는 거야”

“야 신난다. 우리가 세상 밖으로 나간다고요!”

“그래”

“세상에 나가면 무엇을 볼 수 있나요? 바람개비 털구름도 보고 싶고, 무지개 나무, 이슬아이스크림, 영양만점 햇빛과자 등도 볼 수 있나요?

“그럼 네가 원하는 것은 모두 다 있지만 모두 다 없기도 하지....”

“엄마, 무슨 대답이 그래요? 거짓말이죠”

“세상을 어떻게 보느냐에 따라 보이기도 하고 보이지 않기도 한단다.”

“엄마, 너무 어려워요, 쉽게 설명해 주세요.”

“지금은 설명해 줄 시간이 없구나. 이 엄마는 지금 매우 바쁘단다. 이 다음에 어른이 되면 자연적으로 알 수 있어”

............

............

잠시의 정적을 깨고 아리이가 다시 말을 이었다.

“엄마. 우리는 언제 태어나죠?”

“응 이제 곧 머지않아서....”

엄마는 아라이의 말대꾸를 중단하고 거미줄을 연신 뽑아낸다. 미싱 작업을 하듯 지그재그로 거미줄을 덧붙여 침대보와 같은 산실을 만들고 있다.

산실을 만든 지 3시간이 넘어갔다. 지쳐 가는 엄마의 모습에 아라이는 마음이 아팠지만 어떻게 할 수 없는 자신을 볼 때, 안타까운 마음이 앞서갔다.

빨리 세상 밖으로 나가서 엄마를 도와드려야지....

아라이는 애타는 마음으로 기도를 드리기 시작했다.

엄마의 산실은 점점 더 두툼해지고 보드라운 거미줄에 탄력까지 묻어 있었다. 누가 보기에도 부드럽고 푹신푹신한 침대처럼 보였다. 아라이의 기도가 시작되고 머지않아 엄마의 고통소리가 들려왔다. 순간 아라이는 다른 형제들과 함께 엄마의 몸 밖으로 밀려져 나왔다.

순식간에 벌어진 일이라 어떻게 자신이 산실 위에 떨어졌는지 알 수가 없었다. 수 백 개의 알들이 경쟁을 하듯 산실 위로 떨어졌다. 엄마는 숨 쉴새없이 다시 거미줄을 뽑기 시작해 우리를 덮기 시작했다.

“엄마! 숨쉬기 어려워요. 왜 숨도 쉬지 못하게 거미줄로 뒤덮나요?”

다른 형제들의 목소리들이 여기저기서 터져 나왔다. 난 형제들 틈 속에 끼어서 새어나오기도 힘든 목소리로 형제들에게 말했다.

“엄마가 너희를 보호하기위해 그러는 걸 꺼야. 안심해.”

그러나 형제들은 거미줄이 필요 없다고 떠들어 댔다.

엄마의 힘든 목소리가 들려왔다.

“애들아, 아라이의 말이 맞다. 머지않아 추운 겨울이 다가온단다. 너희들이 거미줄로 덮인 산실을 충분하게 덮지 않으면, 추운 겨울을 버티지 못하고 얼어 죽을 수도 있단다. 자 갑갑하고 힘들겠지만 안전한 산실 안으로 다 들어오렴.”

그제야 다른 형제들이 산실 안으로 모여 들었다. 엄마의 말처럼 좁은 곳에서 서로를 부둥켜 앉고 있으려니 답답하기도 했지만 추워져가는 날씨 탓에 따듯해져가는 것을 느끼게 되었다.

난 927마리의 형제들 중에 34번째로 알로 태어났다. 아니 아직 태어나진 않았지만 알로 쏟아져 내려졌다. 정확히 34번째인지 아닌지도 모르게 산실로 쏟아져 내렸다.

아라크는 나보다 먼저 태어났지만 몇 번째인지 알 수가 없었다. 찰나의 시간에 수 백 개의 알이 쏟아졌으니 내가 34번째라는 것 빼고는 헤아릴 시간이 없었던 것이다.

나와 아라크를 비롯한 형제들은 산실 속에서 숨죽여 있는 동안 엄마가 사라졌다.

아라이와 형제들은 불안해지기 시작했다.

세상 밖으론 나왔지만 세상에 대해 전혀 아는 것이 없었기 때문이다.

아라이가 아라크를 찾았다.

“아라크, 엄마 못 봤니?”

“못 봤어, 어디 가셨을까?”

<다음호에 계속>

이영보 소설가

이학박사

거미전문사진가

농촌진흥청 국립농업과학원 농업연구사